史学研究今天

景德镇明“洪武”瓷器的思考与分析

吉笃学

◇

基本信息

摘要:关于景德镇明清御窑厂设立时间的争论由来已久,本文通过御窑厂遗址历年所发现的相关洪武遗迹和地层年代的重新研究,发现这里的洪武遗存主要是以各类建筑材料和白瓷制品为主,而所谓的“洪武”青花和釉里红瓷器的年代可能已晚至明永乐时期。通过已有洪武墓葬的系统梳理发现,元代青花和釉里红风格的器物在洪武早中期仍在一直沿用,直到洪武末期才开始发生重要转变。因此,景德镇御窑厂可能设立于“洪武三十五年或洪武末年”。

作者简介:吉笃学,深圳市文物考古鉴定所。文章原刊:《中原文物》2021年第2期。感谢作者授权发布。感谢作者授权发布。

明清御窑厂遗址位于景德镇市珠山之南北,其东至中华北路,西至东司岭,北至斗富弄,南及珠山中路,总占地面积约5.43万平方米,是我国明清时期著名的皇家御用瓷器烧造窑场所在。关于它的设立时间,学界聚讼已久,主要有“洪武二年(1369年)说”[1]、“洪武三十五年(1402年)或洪武末年说”[2]和“宣德说”[3]等多种说法。近年,随着“永乐年制”款瓷器的发现,大家逐渐将目光聚焦在前两种观点,但依旧难以统一。

从史料来看,清乾隆七年(1742年)的《浮梁县志·建置·厂署》记载:“御器厂建于里仁都珠山之南,明洪武二年设厂制陶以供尚方之用。”[4]清嘉庆二年(1815年)的《景德镇陶录》写到:“明洪武二年就镇之珠山设御窑厂,置官监督烧造解京。”明嘉靖三十五年(1556年)《重建敕封万硕师主佑陶庙碑记》却记载:“我朝洪武末,始建御器厂。”[5]万历年间陆万垓补修的《江西省大志·陶书·建置》亦记载:“洪武三十五年始开窑烧造,解京供用,有御厂一所。”崇祯十年(1637年)的《关中王老公祖鼎建贻休堂记》也记到:“我太祖高皇帝三十五年,改陶厂为御器厂。”[6]此外清代的汪汲和朱琰也持此说。由此可见,文献记载存在两种不同的说法。仅从记录的时间推断,“洪武三十五年或洪武末年说”似更合理。

由于明代人称现在明清御窑厂遗址所在的窑场为御器厂,而清代人除此之外还称之为御窑厂。为了避免混淆,依该遗址的考古学命名,本文统一称其为御窑厂。

从考古资料来看,景德镇市陶瓷考古研究所自20世纪70年代末期便开始了抢救性考古清理工作,揭露出大量元、明之际的遗物,起初称其为“洪武或元末明初瓷器”[7]。直到1994年,御厂东院出土的第一类器物因“器胎厚重、器型硕大,其料色灰淡,画笔劲健……器底普遍呈橙黄色”而被确认为是“波普所说的洪武瓷”[8],并推论“洪武二年说”可信。然而,北京大学等单位2002-2004年[9]和2014年[10]对御窑厂的考古发掘却“未发现洪武时期的遗迹,仅有一些推测是洪武时期的遗物在晚期地层中出土……洪武末年以前,在今御窑厂范围内的主要区域,均未发现具有官作性质的洪武时期的遗存”,“表明明代御器厂的建立时间最有可能是在洪武末年,即洪武三十五年”[11]。可见,不同时期的考古发掘也分别得出与文献相应的认识。

这里的考古工作出现的两种与文献相应的不同认识着实令人不解,是为“洪武之惑”。因为从本质上讲,“照第二种说法,推断出洪武时期无瓷器;现在一般认可第一种说法,那么,就应当有大量洪武时的瓷器遗存”[12]。洪武到底有无瓷器,它的真实面貌如何呢?因此,对御窑厂洪武相关遗存的系统梳理就显得十分必要。

一、发现与研究回顾

1956年,美国学者波普(JohnAlexanderPope)就从伊朗阿德比尔神庙(Ardebrilshrine)的藏品中分离出洪武瓷器[13](图一),由此揭开了洪武瓷器发现与研究的序幕。1962年,台北故宫博物院主编的《故宫藏瓷·明釉里红》一书中也将故宫部分藏品确定为洪武[14]。1973年,英国学者玛格瑞特·麦特丽(MargaretMedley)从美术考古学的视角分辨出一些洪武瓷器,并认为其年代可能为1385-1390年至1405年或1410年[15]。1976年,南京博物院的张浦生等把南京玉带河中发现的一部分遗物确定为洪武[16]。从研究方法来看,以上均属于考古类型学的研究成果,并未提及地层学依据。因此,波普很快便意识到这一研究方法的局限性,因为他所确定的三件“洪武”瓷中就有两件瓷盘(编号29.271和29.272)带有宣德款(图一:1,2),另一件盘(编号29.274)(图一:3)则与景德镇永乐时期的青花盘[17](图二)相似,也就是说,当年波普所确定的“洪武”瓷很可能是永乐、宣德时期的遗物。

1994年御厂东院发现的第一类器物是考古学上首批确认为洪武时期的遗物。依据地层关系,这里的第一类器物所在的地层叠压在洪武地层之上,永乐地层之下,可能属于洪武时期。然而,根据器物的共存关系,“遗憾的是我们所说的第一类‘明初官窑瓷器’与第二类‘永乐官窑瓷器’混杂堆积在一起,尽管我们的发掘工作做得比较细致,也没有在这些瓷片中发现叠压关系”[18]。这里“存在有毁弃永乐作品后再于其上弃置前代洪武时期标本的令人费解现象”[19]。由此可见,第一、二类器物既存在地层上的叠压关系,又存在遗物间的共存关系。所以,这里的考古地层关系实际上并不能为该类遗存年代的确立提供令人信服的地层证据。

图一波普从伊朗阿德比尔神庙藏品中认定的洪武瓷器1-2.宣德款青花盘3.青花葡萄纹盘正反面

图二景德镇御窑厂遗址1994年出土的永乐青花葡萄纹盘

综上,无论是早期的类型学方法,还是后来的考古地层学研究,事实上均无法明确地证明这类遗存的年代是洪武时期。本文拟从明清御窑厂遗址已发现的遗迹和遗物两方面入手,对现有的洪武相关遗存进行全面、客观的分析,建立其基本文化面貌,明确它与所谓的“洪武”青花和釉里红瓷器之间的关系。最后,通过梳理洪武纪年墓葬的方式希望有助于证实地层分析的结果。

二、考古遗迹

1979年以来,明清御窑厂遗址区共有10个地点发现有洪武相关的遗存[20],主要包括2处考古遗迹和8处考古地层堆积。(图三)这里的2处考古遗迹主要包括窑炉[21]和墙体(02JYⅠQ1、15号墙和2017年发掘的围墙Q1[22])。其中,2002-2004年的窑炉和墙体均叠压于明代宣德层之下,说明其应早于宣德时期,但属洪武抑或永乐尚无法判断。

1.窑炉

这里发现的七座窑炉位于珠山北麓,窑头均朝西,尾朝东,排列整齐,并且均叠压于探方03JYⅠT0403(10)和04JYⅠT0404(6)(均为宣德层)等红色土层之下。在04JYⅠY6窑室前沿挡土墙的砌筑材料中有较多的明代洪武时期烧制的板瓦,护窑墙中还砌有一块明代永乐时期的白瓷砖。Y5的窑床面上残留着一件永乐釉里红壶流,Y4上出土永乐甜白釉刻“厨”字铭盘[23]。

从遗迹本身来讲,窑炉04JYⅠY6的前沿挡土墙中使用了洪武时期的板瓦,“但并不代表这些窑炉就曾烧造过洪武瓷”[24],而其护窑墙中砌筑的白瓷砖则表明其更可能是永乐时期。另外,根据窑床上遗留的永乐釉里红壶流和甜白釉盘可知,至少以窑炉Y5和Y4为代表的遗迹的废弃时间可能是永乐时期。因此,“洪武时期的窑炉在何处,至今尚未能从考古发现中找到任何线索”[25]。

2.御窑厂的围墙

(1)02JYⅠQ1和15号墙体遗迹

墙体02JYⅠQ1基本呈东西走向,开口于宣德层02JYⅠT0602(3)b之下,叠压于元末明初的第(4)层之上,可能是御窑厂北围墙的一部分。15号墙基本为南北走向,它建于元末明初地层之上,叠压在明代宣德层之下,可能为御窑厂西围墙的一部分[26]。

(2)御窑厂东北部的龙珠阁Q1

2017年新发现的墙体Q1由东西段和南北段组成,并于最北端形成大致90°的拐角。墙体的主要使用材料是洪武时期的板瓦,也有少量的筒瓦或匣钵夹杂其间,板瓦之间以黄泥加固。“对比2002-2004年度御窑厂遗址北麓发掘区的墙体,可知其地层统一,遗迹一致……由此推断Q1为明代御窑厂遗址的东围墙和北围墙的边界”。至此,明代早期御窑厂的东、西和北三面的边界已基本清楚。

图三御窑厂遗址明洪武遗存发现地点示意图

以上三面墙体在建造中均使用了大量的板瓦。如果板瓦是专用于建筑墙体,那么它与墙体的建造年代基本相同。但是板瓦的主要功能是遮盖屋顶,因此,筑墙中使用板瓦就存在建筑材料二次利用的可能。在此情况下,板瓦的制作年代与建筑行为本身就存在一定的时间差。其次,尽管2017年新发现的龙珠阁Q1“附近出土一块洪武釉里红大碗残片”,但它与墙体真正的地层关系实际并不明确。由此可见,墙体所用板瓦和它附近出土的釉里红大碗残片均无助于确定御窑厂围墙遗迹的真正年代。清道光《浮梁县志·建置·署衙》记载:“永乐间,部使祁鸿莅事至厂,建堂曰秉成。立门四,东曰熙春,南曰阜安,西曰登川,北曰待诏。”[27]这表明,在明代永乐时期,御窑厂才建造大堂,围墙设门。因此,以02JYⅠQ1、15号墙体、2017年龙珠阁Q1为代表的三面御窑厂墙体的年代可能修筑于永乐时期。

以上可知,在御窑厂遗址区,窑炉和围墙所代表的考古遗迹的年代并不能确认是洪武时期,相反,更可能是永乐时期。

三、考古地层及出土物

相对于考古遗迹来说,考古地层中的出土物与地层堆积本身的同时性略弱一些,但无疑也是判断地层年代的重要依据。根据已有洪武相关的地层出土物的文化特征与组合关系,我们可将上述8个地点的考古地层分为两组。第一组地层以出土带有铭文的板瓦为主,主要包括1990年龙珠阁台阶处、1994年御厂东院的第(7)层、1999年御窑厂西南侧(东司岭西约20米处)、2002年的02JYⅠT0504第(3)层以及2016年中华北路原珠山公安局(景德镇御窑博物馆建筑工地)等地点。第二组地层则主要以明早期青花和釉里红瓷器为主,包括1979年龙珠阁东墙边、1988年(3)和(4)层之间的夹层、1994年御厂东院的第(5)层、2014年的TN30W14的第(4)层[28]等。

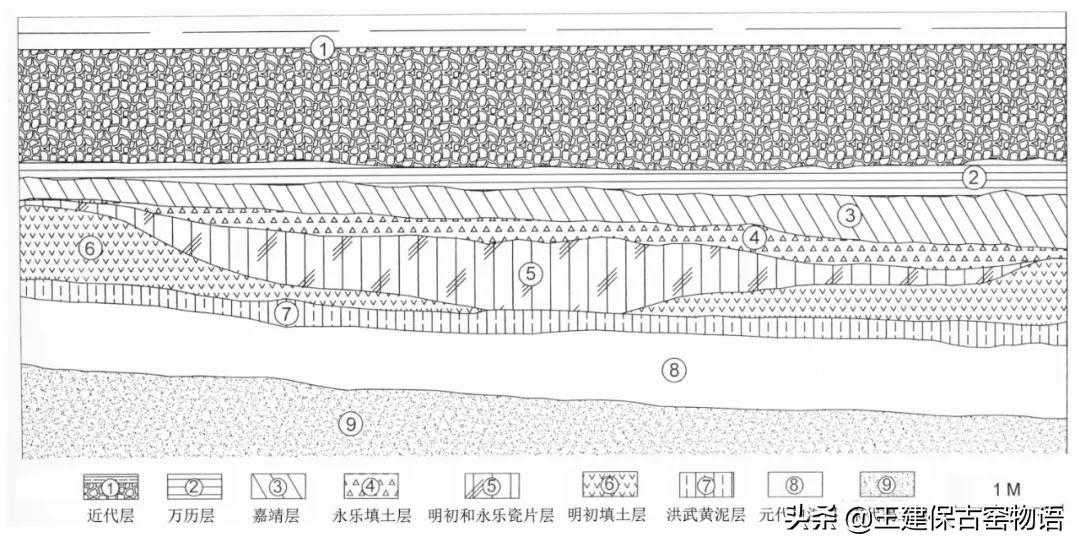

1.地层关系

过去认为以上两组地层中的出土物均是洪武时期。然而,从已有的诸多发现来看,两组地层中的遗物通常并不共存。而且,1994年御窑厂东院的地层关系表明,代表第二组的第(5)层叠压在代表第一组的第(7)层之上,这说明第二组要晚于第一组。(图四)尽管上述地层关系可以证明这两组地层的相对年代,但是目前仅此一例。为避免“孤证不立”,我们需要进一步分析两组地层中遗物的年代。

目前,以上两组地层中均未发现有洪武纪年的遗物,因此,我们唯有借助一些具有纪年属性的遗物或者纪年材料来确定这两组地层的年代。

2.第一组地层的年代

这一组出土有“赵万初”和“建昌府”铭文板瓦等具有纪年属性的遗物,为该层的年代确定提供了依据。

(1)“赵万初”铭文板瓦

过去,依据“赵万初”铭文板瓦上的“浮梁县”、“赵万初”等信息推断出景德镇的洪武地层“上限不早于洪武二年,下限当在洪武二十年左右比较恰当”[29]。然而,据(嘉靖)《江西通志》县丞条下记载:“赵万初,咸阳人。陈登,长乐人,俱洪武间。”[30]清道光版《浮梁县志》又载:“赵万初,咸阳人,洪武二年任。”[31]更早的明末崇祯时期的《闽书》记到:“(陈)登,字思孝,洪武三十年以儒士授罗田丞,调兰溪、浮梁。”[32]由此可知,赵万初于明洪武二年(1369年)就任浮梁县丞,而其继任者陈登赴任县丞的时间不早于洪武三十年(1397年),已至洪武末期。仅据文献推断,赵万初从洪武二年至洪武末期可能一直是浮梁县丞。因此,以“赵万初”铭文板瓦所代表的遗物生产时间实际并不只局限于洪武早中期,而是几乎贯穿于整个洪武时期。那么,御窑厂遗址中出土有“赵万初”铭文板瓦的较为单纯的地层可以确定为洪武地层。

图四1994年明御厂东院出土明洪武、永乐器地层剖面图(据注[8]改绘)

(2)“建昌府”铭板瓦

据明正德《建昌府志》记载:“皇明既定,江南王漙归附。是岁二月,改肇昌府。九月,改建昌府,领治县四,曰南城、曰南丰、曰新城、曰广昌。”[33]建昌府建置始于洪武二年九月之后,带有“建昌府”铭板瓦的时间应不会早于此年。结合永乐时期再无墨书板瓦的旁证,似可推得“建昌府”铭文板瓦的地层可能也是洪武时期。

进一步考察“赵万初”和“建昌府”等铭文板瓦与其他器物的共存关系后发现,御窑厂遗址洪武地层主要是以各类瓷砖、水管、滴水、瓦当和板瓦等各类建筑构件为主。如1990年龙珠阁台阶处发现大量建筑瓷[34],1994年御厂东院的第(7)层黄土中夹着许多瓷瓦,2016年中华北路原珠山公安局出土了较多的建筑构件等。近年来,安徽凤阳明中都遗址发现了与景德镇几乎完全一样的“赵万初”铭文板瓦[35],也采集到“浮梁”、“鄱阳县”和“饶州府”等字样的板瓦[36],说明洪武时期御窑厂一带及周围地区是为大型基本建设工程供应建筑材料的窑场之一。如果结合江苏南京发现的“临江府新喻县洪武四年均工夫造”等纪年铭文瓷砖[37]、南京聚宝山琉璃窑出土的“惟青场作头唐春一、小甲吴盈”铭文砖[38],以及安徽当涂县发现的“提调官游弘毅、作头朱寿、南匠上色祝万三、风火刘季”铭文板瓦[39]等可知,景德镇御窑厂遗址所在的窑厂当时与其他地区在支援工程建设方面似乎并无特殊之处,它们一起“承担了瓷砖和瓷瓦的烧造任务,这种任务由中央政府层层下达,并由地方官吏监造,由当地民窑烧造”[40]。

图五御厂东院出土釉里红花卉纹碗与美国费城艺术馆收藏的青花釉里红瓶上牡丹花纹对比

1.釉里红花卉大碗2.费城艺术馆收藏的青花玉壶春瓶

同时,该层中也出土了一些白瓷制品。如1990年龙珠阁台阶处发现的白釉印花十字杵大足盘、1992-1993年发现的白釉把盏,白釉印缠枝菊纹撇口小盘[41]以及2002年出土的“官用供器”款白瓷片[42](02JYⅠT0504(3):1)等。这批白釉制品部分被用作藩王和功臣的墓葬随葬品。如洪武二十二年(1389)江苏南京俞通源墓[43]和山东济宁鲁荒王墓[44]等均出土这类白釉瓷盘。因此,这类白瓷也无疑是洪武时期的遗物。

3.第二组地层的年代

该组地层中纪年和有定年属性的器物均缺如,因此,我们只能采取与其他明确纪年材料对比的方法来确定其年代。

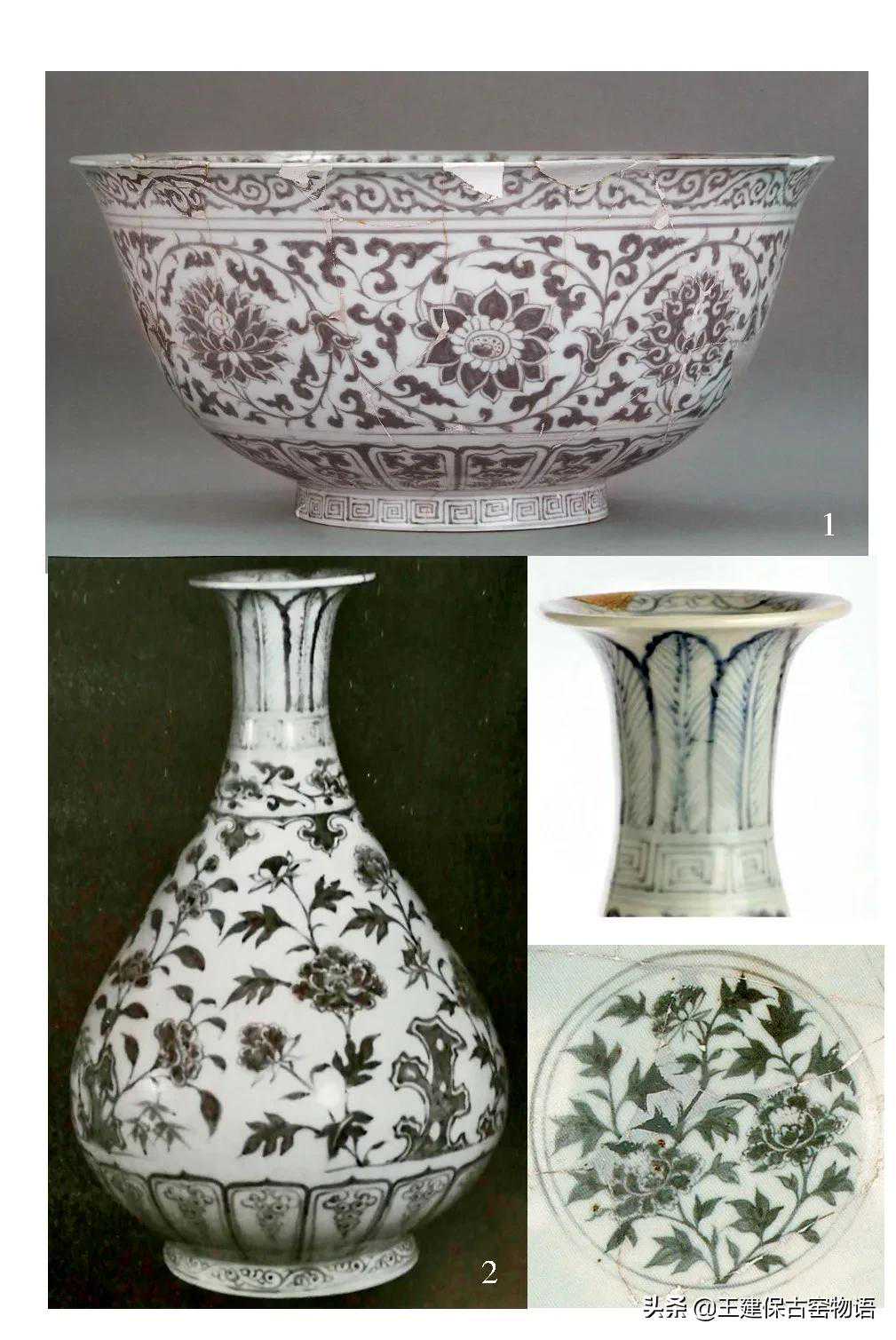

(1)釉里红花卉纹大碗

1994年御窑厂东院九四明珠东二号地出土了这件釉里红花卉大碗[45]。(图五:1)从地层的叠压关系上来讲,它出土时覆盖在永乐瓷片之上,应该与永乐同时或略晚于永乐。从纹饰上来看,其内底装饰折枝牡丹纹,特别是其中一根枝杈上初绽的牡丹花常见于“洪武”器物。如景德镇市陶瓷考古研究所收藏的瓶口,杯形,口、颈间有小平台,颈部饰与之相似的牡丹花、叶。(图六:1)1987年御窑厂东司岭也发现一块类似的釉里红瓶口瓷片,它的颈部也装饰蕉叶纹,蕉叶边缘描抹痕迹明显,叶梗线条时断时续,叶脉模糊不清,它与前述瓶口上的蕉叶画法、布局以及发色[46]惊人地一致。不同的是,后者仅残留一片花叶尖角,口沿外有“永乐元(年)……公庙供养”题记。(图六:2)如果以后者的年代为依据,我们可以推断出前一瓶口及其所饰的牡丹纹样的年代也可能是永乐元年前后,因此,该纹样所在的釉里红花卉纹大碗的年代亦大体与之相当。另外,同类纹饰也见于费城艺术馆收藏的青花玉壶春瓶[47](藏品编号:1952-30-1)。(图五:2)

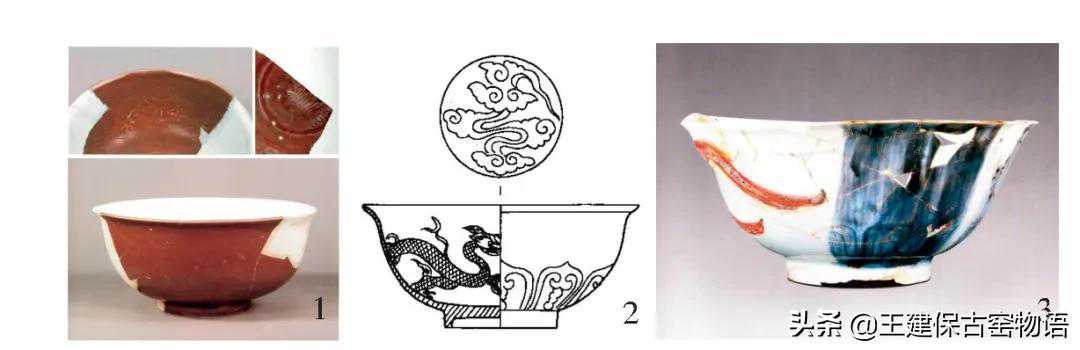

(2)釉里红云雷纹碗

宽扁形,侈口,直弧腹,圈足。口沿内侧和足部均饰云雷纹,碗外腹和内底饰折枝牡丹纹,内壁绘缠枝菊花纹。(图七)该器在北京四中[48]、北京故宫南大库[49]以及2014年御窑厂遗址TN30W14第(4)层中均有出土。过去报道[50]这类器物出自于山东鲁荒王墓,因而一直被当作是洪武时期的标型器。然而,当年的发掘记实[51]和新出版的考古报告[52]均未提及此物。经多方求证得知,它是山东省博物馆早年的征集品,而并非鲁荒王墓随葬品。因此,其年代需重新认识。

从北京四中教学楼群“较浅的地层中偶而还能捡到个别永乐官窑青花器残片”和“这些瓷片的年代,早至元代,晚至明代永乐,均为官窑制品”[53]判断,该地点的遗物也有可能是永乐时期。而北京故宫南大库出土物的年代可从北京城的建造历史得到一些启示。明永乐元年(1403年)改北平为北京。永乐四年(1406年)开始筹建北京宫殿城池,永乐十九年(1421年)正月才大功告成,朝廷这才宣布正式迁都北京。因此,北京故宫南大库出土的这件釉里红碗的年代当不早于永乐四年。

(3)红釉墩子碗

1988年御窑厂东门边一段沟道的硬土层与白沙层之间发现了这件重要标本,它“内壁印双角五爪龙纹,底心刻折带祥云一朵,外壁刻莲瓣纹”。(图八:1)这里的折带云纹也一度被看作洪武时期特有的纹饰。然而,永乐二十二年(1424年)的沐昂将军侧室邢妙仙墓中有一件类似的碗,“施白釉,外腹底部阴刻八朵莲瓣;内腹模印两条龙,微凸,首尾相接;内底阴刻祥云纹”[54]。(图八:2)无独有偶,御窑厂发现的埋藏打碎瓷器的小坑遗迹04JYⅣK31中也有相似的白釉试料碗(04JYⅣK31:2),“变形……内外壁均施白釉。(图八:3)内壁印双龙赶珠纹,底刻折带(云)纹,外壁下部刻三瓣半莲瓣纹”。因该坑里出土“永乐年制”篆书款釉里红高足碗,因此,这件白釉试料碗的年代上限为永乐时期。由此可见,这种内壁模印龙纹,底饰折带云纹墩子碗的年代应不早于永乐,并且,除了红、白两种釉色之外,还发现有黄、黑、蓝[55]等釉色的碗。因此,该层中与红釉墩子碗共存的釉里红石榴尊、菊花纹盘等器物也应该是永乐时期。

(4)青花缠枝牡丹纹盘

1994年御窑厂东院出土的青花缠枝牡丹纹盘,仅残存部分盘壁和底。(图九:1)外壁呈瓜棱形,底涂火石红色。内底绘八出垂云状开光,盘心绘明艳的葫芦形叶折枝牡丹花,中间两朵灿烂盛开,其他三朵则呈蓓蕾初绽状。

图六景德镇市陶瓷考古研究所收藏的釉里红瓶口与“永乐元□”款釉里红瓶口的比较

1.景德镇市陶瓷考古研究所收藏的釉里红瓶口2.“永乐元□”款釉里红瓶口

图七釉里红云雷纹碗

曾被误传出于鲁荒王墓北京四中北京故宫南大库

图八红釉墩子碗与白釉碗和青花碗的比较

1.1988年御厂东门中华路第(3)-(4)层间的夹层出土的红釉墩子碗2.邢妙仙墓出土的白釉碗3.景德镇御窑厂出土的白釉试料碗(04JYⅣK31∶2)

图九青花盘与梅瓶上的牡丹纹饰比较

1.1994年御厂东院出土青花盘2.南京萧氏妻王氏墓出土青花瓶

永乐八年(1410年),南京明孝陵卫指挥使萧氏妻王氏墓室中随葬一件青花凤纹缠枝牡丹梅瓶[56]。(图九:2)小口,溜肩,深腹。胎体厚重,器底有火石红色。肩部用淡雅的青花料绘一只展翅欲飞的孔雀,左右两侧的牡丹花与上述盘上的纹饰非常类似,因此,御窑厂东院出土的缠枝牡丹折沿盘的年代可能与之接近。

综合以上分析可知,根据地层关系,第二组地层叠压于第一组地层之上,年代相对较晚。进一步分析地层中出土物发现,第一组地层以各类瓦、砖等建筑材料为主,还有少量的白瓷制品,年代为洪武时期;第二组地层中的青花和釉里红瓷器的年代实际已进入永乐时期。下面用墓葬材料来检验以上分析结果是否可靠。

四、墓葬及遗物

据统计,目前发现的洪武墓葬已达20多座,出土青花或釉里红瓷器的纪年墓有6座。然而,“所谓‘洪武’官窑瓷特别是青花和釉里红,从未出现在考古发掘的任何洪武时期的墓葬中”[57]。因此,我们需要明确墓葬中出土的洪武青花或釉里红瓷器与现在所谓的“洪武”瓷器的差异。

安徽合肥西郊1座出土有“洪武通宝”铜钱的墓葬中发现一件釉里红盖罐[58],这是已知的唯一一座出土釉里红瓷器并且年代可能为洪武时期的墓葬。(图一〇:1)然而,有研究认为,这件釉里红盖罐与高安窖藏中的釉里红开光花鸟纹罐非常类似[59],“纹饰风格却与典型的洪武釉里红有所区别”[60],因此,这座洪武墓葬可能还是以元代瓷器作为随葬器。

5座出土青花瓷器的墓葬主要包括洪武四年(1371年)的汪兴祖墓[61]、二十一年(1388年)的俞海通夫人于氏墓[62]、二十五年(1392年)的沐英墓[63]、二十八年(1395年)的汤和墓[64]以及洪武三十年(1397年)的王妙安墓[65]等,这些墓葬分别出土了青花云龙纹高足杯(图一〇:2)、青花缠枝莲纹梅瓶(图一〇:3)、青花“萧何月下追韩信”梅瓶(图一〇:4)、青花兽耳盖罐(图一〇:5)以及青花花卉纹碗(图一一:1)等器物。

关于这批青花瓷器,特别是洪武二十八年及之前的4座墓葬中的器物,学界普遍认为它们与元代青花瓷器难以区分。这里存在两种可能:一种是洪武墓葬中出土的面貌酷似元青花的器物本身就是元代的;另一种是景德镇青花瓷器的生产可能并未因元明之交朝代的更迭而骤然中断[66],洪武时期依然生产至正型青花[67],它与元代青花的风格一脉相承,变化不明显。目前,不论是哪一种情况,均有待证实。以上说明,洪武纪年墓出土的器物要么是元代的青花或釉里红,要么可能是但无法确证的洪武时期烧造的青花,但均非现在所谓的“洪武”瓷器。

图一〇洪武墓葬出土的釉里红和具有元代青花特征的器物

1.安徽合肥明墓出土釉里红盖罐2.汪兴祖墓青花高足杯3.俞海通夫人于氏墓出土青花梅瓶4.沐英墓青花梅瓶5.汤和墓青花盖罐

图一一青花和釉里红瓷器

1.王妙安墓青花碗2.1994年御厂东院出土青花折沿盘3.1988年御厂东门中华北路出土釉里红尊残片4.卢芹斋旧藏釉里红执壶

值得注意的是,安徽滁州小南庄王妙安墓中出土的一件青花碗与前面4座纪年墓中的出土物区别明显。它呈敞口、圆弧腹、高圈足,碗外腹部所饰的折枝花主枝左右延伸,上下两侧布满繁密的花叶。主枝之外还生长出细枝,枝杈处有花朵,枝头也有花蕾。这种奇特的纹样在元代和洪武末期之前从未发现。巧合的是,1994年御窑厂东院出土的青花折沿盘(图一一:2)、1988年御窑厂东门中华路地点的釉里红石榴尊残片(图一一:3)以及传世釉里红执壶[68](图一一:4)等器物普遍存在同样的花卉纹样,这可能预示着景德镇青花和釉里红瓷器的装饰风格已经悄然生变,也表明前述第二组地层出土物的某些主要文化因素的出现时间可能并没有过去想像得那么早,目前只能追溯至洪武末期,这与前面地层的分析结果基本吻合。由此可见,景德镇的青花和釉里红瓷器自洪武末期可能才开始逐渐摆脱元青花的影响,形成自己独立的体系与风格,从而开启了景德镇明清御窑烧造的大幕。

五结语

通过景德镇御窑厂明洪武相关考古遗迹、地层和遗物的分析可知,景德镇御窑厂的洪武遗存主要是各类建筑材料和白瓷制品等,而所谓的“洪武”青花和釉里红瓷器的年代可能已晚至明永乐时期。这一结果与国内洪武墓葬出土物反映的情况也比较一致,因此,明代景德镇御窑厂设立于“洪武三十五年或洪武末年”的依据相对充分一些。

参考文献

[1]刘新园.明代洪武朝にぉける用瓷と景德鎮御器廠設置年代につぃて[A]//三上次男博士喜寿記念論文集(陶磁编)[C].東京:平凡社,1985:129-137;刘新园.景德镇瓷窑遗址的调查与中国陶瓷史上的几个相关问题[A]//景德镇出土陶瓷[C].香港:香港大学冯平山博物馆,1992:27-28.

[2]傅振伦.明朝洪武末设官窑说[J].文史,1980(8);熊廖.明代景德镇御器厂始设年代考[J].景德镇陶瓷学院学报,1984(1);马希桂、王春城.景德镇御器厂创烧年代初探[J].景德镇陶瓷,1993(1-2).

[3](日)佐久间重男.景德镇窑业史研究[M].东京:第一书房,1999:105-117;长谷部乐尔.カラ--中国のゃさもの景德镇[M].京都:淡交社,1978:118;金沢阳.元末明初の景德镇官窑成立条件につぃて试考[M].出光美术馆研究纪要(四),1998:53-56;王光尧.明代御器厂的建立[J].故宫博物院院刊,2001(2).

[4]李洊德修,汪损等纂.浮梁县志(卷7)[M]//建置志.乾隆七年(1742年)刻本.

[5]景德镇陶瓷学院,中国陶瓷文化研究所.中国古代陶瓷文献影印集刊(第14辑)[M].广州:世界图书出版广东有限公司,2012:4424-4425.

[6]熊寥,熊薇编注.中国陶瓷古籍集成[M].上海:上海文化出版社,2006:136.

[7]JohnAddis:AGroupofUnderglazeRed[J].TransactionsoftheOrientalceramicSociety,1957(31);:AGroupofUnderglazeRed-aPostscript[J].TransactionsoftheOrientalceramicSociety,1964-1966(36).

[8]刘新园.景德镇明御厂故址出土永乐、宣德官窑瓷器之研究[A]//景德镇珠山出土永乐宣德官窑瓷器展览[C].香港:香港市政局艺术馆,1989:21.文中引用未作特别说明,均从此注。

[9]北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,景德镇市陶瓷考古研究所.江西省景德镇明清御窑遗址发掘简报[J].文物,2007(5);北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,景德镇市陶瓷考古研究所.江西景德镇市明清御窑遗址2004年的发掘[J].考古,2005(7).

[10]景德镇市陶瓷考古研究所,北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,故宫博物院.江西景德镇明清御窑厂遗址2014年发掘简报[J],2017(8):4-42.

[11]秦大树,钟燕娣,李慧.景德镇御窑厂遗址2014年发掘收获与相关问题研究[J].文物,2017(8).

[12]耿宝昌.明清瓷器鉴定[M].香港:中华书局香港有限公司,1992:9.这里的无瓷器当指无青花和釉里红瓷器。

[13][M].Washington:SmithsonianInstitutionFreerGalleryofART,1956:29.

[14]台北故宫博物院共同理事会.故宫藏瓷--明釉里红瓷[M].香港:开发股份有限公司,1963:23.

[15]MargaretMedley:TheYuan-MingTransformationintheblueandreddecoratedporcelainsofChina[J].ArsOrientalis,1973(9).

[16]南京博物院.南京明故宫出土洪武时期瓷器[J].文物,1976(8).

[17]首都博物馆.景德镇珠山出土永乐官窑瓷器[M].北京:文物出版社,2007:165-166.

[18]刘新园.景德镇明御厂故址出土永乐、宣德官窑瓷器之研究[A]//景德镇珠山出土永乐宣德官窑瓷器展览[C].香港:香港市政局艺术馆,1989:21.

[19]谢明良.十五世纪的中国陶瓷及其有关问题[A]//中国陶瓷史论集[C].台北:允晨文化实业股份有限责任公司,2007:229.

[20]江建新.明洪武官窑研究-以御窑厂遗址出土遗物为中心[M].北京:文物出版社,2018:24.本书第28页提到1999年明御窑厂遗址西南侧的遗存有“官用供器”白瓷片,但实际应是02JYIT0504(3):1。如是,这个地点的洪武遗存面貌尚不明朗。

[21]北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,景德镇市陶瓷考古研究所.江西景德镇明清御窑遗址发掘简报[J],文物,2007(5).

[22]江建新.明洪武官窑研究-以御窑厂遗址出土遗物为中心[M].北京:文物出版社,2018:30,34-35.

[23]江建新.明洪武官窑研究-以御窑厂遗址出土遗物为中心[M].北京:文物出版社,2018:32.

[24]丁鹏勃.明代御器厂设立时间的讨论[J].南方文物,2013(3).

[25]王光尧.对景德镇御窑旧址考古遗存之审视[J].紫禁城,2015(12).

[26]权奎山.景德镇明清御窑遗址的考古发现和研究[J].故宫博物院院刊,2013(3).这里也提到发现有洪武时期的小坑遗迹,但未发表资料,无法进一步探究。

[27]乔溎修,贺熙龄纂.浮梁县志(卷10)[M].清道光三年刻清道光十二年补刻本.

[28]景德镇市陶瓷考古研究所,北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,故宫博物院.江西景德镇明清御窑厂遗址2014年发掘简报[J].文物,2017(8).

[29]刘新园.景德镇珠山出土的明初与永乐官窑瓷器之研究[M]//鸿禧美术馆.景德镇出土明初官窑瓷器,台北:鸿禧艺术文教基金会,1996:9.

[30](明)林庭修,周广纂.江西通志(卷8)[M].明嘉靖刻本。

[31]南京博物院.南京明故宫出土洪武时期瓷器[J],文物,1976(8).

[32]何乔远纂.闽书(卷77)[M].明崇祯刻本。

[33]夏良胜纂.建昌府志(卷1)[M].明正德十二年刻本.

[34]1990年龙珠阁台阶处的地层描述中虽提及有釉里红残片,但发掘者在该节的总结中却说“以上遗物可以确定为洪武早期制品,但未见波普所说的青花与釉里红瓷”。同时,历年所公布的器物中也未发现青花和釉里红器物,因此,这里存在前后矛盾,但根据前后文推断,后一种可能性更大。

[35]江建新.明洪武官窑研究-以御窑厂遗址出土遗物为中心[M].北京:文物出版社,2018:24.

[36]季永.遗珠新证洪武瓷(下篇)-明中都城遗存洪武陶瓷浅论[J].收藏界,2006(6).

[37]李蔚然.试论南京地区明初墓葬出土青花瓷器的年代[J].文物,1977(9).

[38]郑州大学历史学院,南京师范大学,南京市考古研究所.江苏南京雨花台窑岗村明代琉璃窑址发掘简报[J].文物,2015(10).

[39]陈钦龙.明代南京聚宝山琉璃窑的几个问题[J].江苏地方志,2009(1).

[40]陈克伦.明洪武朝景德镇瓷业初步研究[J],上海博物馆馆刊,1996:111-122.

[41]江建新.谈景德镇明御厂故址出土的宣德瓷器[J].文物,1995(12).

[42]北京大学考古文博学院,江西省文物考古研究所,景德镇市陶瓷考古研究所.景德镇出土明代御窑瓷器[M].北京:文物出版社,2009:44,206.

[43]南京市博物馆,雨花台区文化局.江苏南京市戚家山明墓发掘简报[J].考古,1999(10).

[44]山东省博物馆,山东省文物考古研究所.鲁荒王墓[M].北京:文物出版社,2014:131-133.

[45]东莞市袁崇焕纪念园.大器至简-明御窑厂遗址出土洪武官窑瓷器鉴赏[M].北京:中国文艺出版社,2017:30.

[46]王志军.重新认识“建文”瓷器[N].中国文物报,2011-8-3(7).

[47]lCeramicSociety1954Exhibition[M].:12.

[48]陈华莎.明西十库遗址与洪武瓷器[J].收藏家.1996(6);韩鸿业.北京四中出土的元末明初瓷器[J].文物天地,2011(4).

[49]故宫博物院考古研究所.故宫南大库瓷片埋藏坑发掘简报[J].故宫博物院刊,2016(4).

[50]谢治秀,由少平,郑同修.中国出土瓷器全集(6)[M].北京:科学出版社,2008:207;于秋伟.九龙山麓鲁王墓明初亲王第一陵-鲁荒王朱檀墓出土物简介[J].收藏,2010(12).

[51]山东省博物馆.发掘明朱檀墓纪实[J].文物,1972(5).

[52]山东省博物馆,山东省文物考古研究所.鲁荒王墓[M].北京:文物出版社,2014:112.

[53]丘小君,陈华莎.景德镇洪武瓷新证[J].江西文物,1990(2).

[54]南京市博物馆,江宁区博物馆.南京将军山明代沐昂侧室邢氏墓及M21发掘简报[J].东南文化,2013(2).

[55]路杰.洪武印划云龙纹颜色釉瓷研究[J].收藏家,2015(11).

[56]南京市博物馆.南京南郊明墓清理简报[J].南方文物,1997(1).

[57]杜锋,苏宝茹.两种不同的进口钴料“苏麻离青”与“苏渤泥青”[J].中国科学(E辑:科学技术),2007(5).

[58]马人权.安徽合肥西郊清理了一座明墓[J].文物参考资料,1955(9).

[59]刘东.两座明墓中出土的两件珍贵瓷器[N].中国文物报,2017-1-10(5).

[60]陈克伦.明洪武朝景德镇瓷器研究.文博研究论集[M].上海:上海古籍出版社,1992:123-162.

[61]南京市博物馆.南京明汪兴祖墓清理简报[J].考古,1972(4).

[62]南京市博物馆,雨花台区文化局.江苏南京市戚家山明墓发掘简报[J].考古,1999(10).

[63]上海博物馆.幽蓝神采:元代青花瓷器特集[M].上海:上海书画出版社,2012:184-185.

[64]蚌埠市博物馆展览馆.明汤和墓清理简报[J].文物,1977(2).

[65]朱振文,夏天霞.安徽滁州市南小庄发现明墓[J].考古,1996(11).

[66]汪庆正.元青花和明洪武瓷议[J].景德镇陶瓷,1983(1).

[67]张浦生.南京明故宫出土陶瓷综述--兼析南京明初功臣墓出土瓷器珍品[A]//中国古陶瓷研究会编委会.中国古陶瓷研究(4)[C].北京:紫禁城出版社,1997:32-40.

[68]lCeramicSociety1954Exhibition[M].:25.